第177回多文化共創フォーラム開催のご報告

〈日本における難民政策の変遷と今後の展開〉

2023年3月11日、浅春の陽光に活気溢れる東京のエスニックタウン新大久保のカイ日本語スクールにて、第177回多文化共創フォーラムを開催しました。久々の対面開催で、満員御礼の中、オンラインも交えたハイブリッド形式により、難民政策を軸に、多文化共創社会を見据えた活発な議論が交わされましたのでご報告します。会員の皆様の日頃の活動のご参考として頂ければ幸いです。

●はじめに

はじめに川村理事長から、地域に暮らす難民の方々との長期の交流体験を語る挨拶がありました。地域の客体ではなく、責任ある実質的市民であり「共生」から「共創」社会を実現している事を話されました。引き続いて、東京大学・土田助教から、我が国の難民政策の戦中戦後からの変遷からみる政策形成過程について、新たな見解も含めた意欲的な御講演をいただきました。

●基調講演

講演では、これまでの難民研究が法学的立場に偏り、難民として分類された人々の処遇に重きを置いていることから、政治的な意思決定過程や庇護希望者の分析、長期的な視点が必要であることが指摘され、戦後の米国政府の占領政策、朝鮮戦争、韓国軍事クーデター、ボートピープル受入れ、難民条約加入、瀋陽総領事館事件といった歴史的契機において、日本政府がどのように意思決定してきたのか、法務省、外務省、警察庁、日本社会党、日弁連、国際機関、NGO・NPO等のアクターの動静を国会答弁資料や報道等から丁寧に分析を重ねた過程が説明されました。

そして、結果的に、日本の政治的姿勢でよく問われる政府への諸外国の「外圧」の影響について、実は、外交問題や難民の人権保護を求めるアクターの影響は受けつつも、出入国管理における主権を保ち、国益を損なわないよう、事前に政策を再検討し、小出しにすることで、急激な方針転換によって日本社会に影響が及ばないよう、戦略的かつ能動的に意思決定してきたこと明らかにしました。とはいいつつ、庇護忌避者や難民申請の濫用・誤用問題、入管施設での処遇など、人権的な取組みも含めた適切な対応が喫緊の課題となるなか、日本の難民保護の政策形成過程の問題点は何で、今後どうあるべきか、共に考えて行くべきことが提起されました。

●コメント・討論

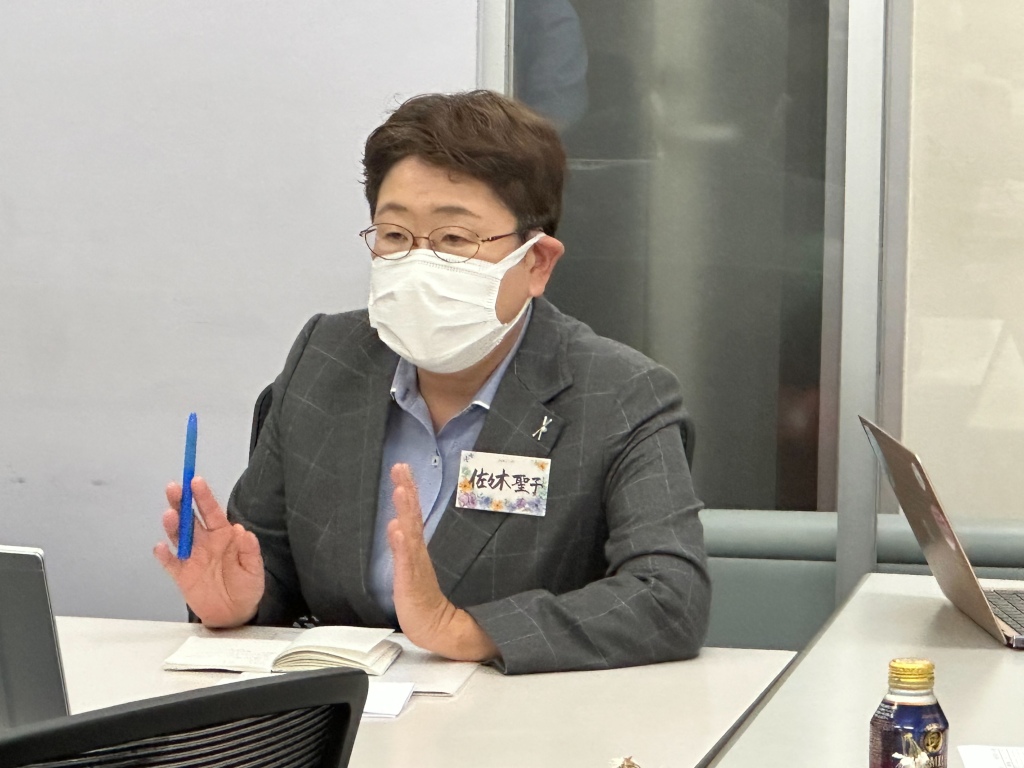

フォーラムでは、この問題提起を受け、コメンテーターによるコメントが続き、佐々木元入管庁長官が、まずは、外国人も含めて、国民がこの問題をどう考えているのか知ることが重要だと率直に述べられました。政策とは政治化した問題について、その土台に国民の意識があるものであり、国家の安全保障、人間の安全保障、社会秩序がバッティングする場合、その総意をまとめること、そして政策的に社会全体の気運、うねりとしていくことは常に課題であるとし、難民、共生、共創を含め、日本社会のあり方について、さらに議論されていくことに期待を寄せられました。そのためにも、国民の政治化した意思、その向こうにある国民の意識の変化をどう捉えていくのか問題認識を示されました。

難民政策に1990年代半ばから関わる児玉弁護士からは、実践的に難民問題、法改正に関わってきた経緯を振り返り、メディアを賑わした判決により、入管の対応の変化が見られ、法改正に反映されたこともあったが、2019年の特定技能の法改正については、本来は日本を二分する法案であったはずなのに、国会においても審議なく社会においても議論にならず通った印象であり、どのような形で進めていくのがよいのかとの課題が投げかけられました。

ミャンマーから来日し30年、日本語及びミャンマー語教育等、多岐に活躍されるマリップ・セン・ブ氏からは、まず、日本国民自身が自分の国のこととして自分で考えていかなければ、他国と比べ大変なことになる、と、これまで日本国民とどう幸せに暮らしていけるのかを真摯に考え抜いて来られたからこその思いをご発言頂きました。高齢化対応や企業活動が外国人なしでは成り行かない事実に、日本国民、政治家、社会がいまだ準備できていないこと、若い人の意識が低いことにも懸念を示され、日本人は外国人のことをもっと学ぶべきであり、互いに理解を深めて生きていくことの大切さについて、共有されました。

討論では、参加者からのコメント、質疑応答も交えて、国民の意識の汲み取りに関して、移民・難民問題が選挙の争点になりにくく政治化されにくい課題、そもそも興味のない人にどう関心をもってもらうか、それらに影響を及ぼすメディアへの期待などについて熱心に議論されました。

最後に、佐々木氏から、本来、国民が期待するところと、役所が譲らないところは、そんなにかけ離れていないものであり、だからこそ、皆さんが本当にどう思っているのかを浮かび上がらせるのが大事であり、メディアには、そこを期待したいこと、ただし、ここで肝要なのは、ファクトと問題点、問いの立て方を正確にすることであるとのコメントを頂きました。例えば、「移民の受入れが必要であるか」の「移民」「受入れ」の定義を明確にすることで、全く関心の無い方々にも、外国人の役割がどういうところにあるのか議論しやすくなる、ということです。正解が分からないからこそ議論は蓄積されていくべき、といった佐々木氏の総括的・発展的なコメントで討論がまとめられました。

●おわりに

東日本大震災から12年目となるこの日、フォーラムでは、黙祷を捧げるひとときを持ち、思いを繋ぐとともに、年月の経過とともに、教訓をどう語り継ぐか、我々自身が考え行動していくことに改めて身が引き締まる思いでした。

筑波大学・明石教授による、論点を的確に踏まえた御配慮溢れる進行のもと、東海大学・万城目教授による盛会を感謝する閉会挨拶をもって、フォーラムを終了いたしました。

多文化共生・共創に自治体職員として関わってきた自身の立場からも、地域社会や民間団体・企業といった担い手の裾野の広がりには、常に課題を感じてきただけに、民意を政策・施策に反映していくヒントをいただき、気持ちを新たにいたしました。

研究者、実践者の双方に示唆にとむ議論であり、長文となり大変失礼いたしました。

最後に、当日、お忙しい中、ご協力・ご参加いただきました皆様、感想をいただいた皆様に感謝申し上げます。多文化社会研究会では、今後も、多文化「共創」に向けて議論を深めて参ります。

またのフォーラムでお会いしましょう。

多文化社会研究会

企画担当理事 藤波香織(埼玉県庁)

■フォーラム概要■

日時:2023年3月11日(土)13:15~16:30

会場提供協力:カイ日本語スクール(代表:山本弘子理事)

当日参加者:対面28名 Zoom24名(計52名)

司会・モデレーター:明石純一(筑波大学大学院教授、多文化社会研究会副理事長)

開会の挨拶:川村千鶴子(大東文化大学名誉教授、多文化社会研究会理事長)

基調講演:土田千愛(東京大学特任助教、多文化社会研究会理事)

「日本における難民政策の変遷と今後の展開」

コメンテーター:

佐々木聖子(出入国在留管理庁初代長官、多文化社会研究会会員)

児玉晃一(弁護士、マイルストーン総合法律事務所)

マリップ・セン・プ(NPO法人PEACE理事長、多文化社会研究会会員)

閉会挨拶:万城目正雄(東海大学教授、多文化社会研究会専務理事兼事務局長)

写真撮影:増田隆一(多文化社会研究会副理事長)、ダニエーレ・レスタ(多文化社会研究会理事)