明治学院大学 社会学部 社会福祉学科教授 明石留美子

移民調査のため、2024年7月にニューヨークを訪問しました。コロナ禍もあり、かつて勉学に長年勤しんだニューヨークを再び訪れたのは久しぶりで、新たな気づきがありました。本稿ではまずニューヨーク州の移民の歴史を概観し、研究論文では記すことのない気づきについてまとめます。

ニューヨーク州の移民の歴史

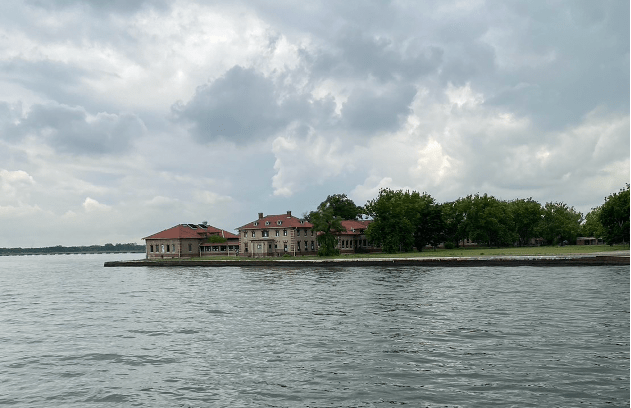

周知の通り、アメリカは移民によって建国された国です。1800年代、ヨーロッパ各国の政情不安、経済不況、宗教対立などにより、大勢の人々がアメリカを目指しました。この時代のヨーロッパの人々の渡米は、世界史上最大の移動として知られています。1890年以前、アメリカへの入国管理は、連邦政府ではなく各州が担っていました。ニューヨークでもマンハッタン区の最南端にあるキャッスル・ガーデンで入国審査が行われていましたが、大量の移住希望者に対応することができず、連邦政府が介入することとなり、自由の女神で有名なリバティ島と同じ海域にあるエリス島に移民管理所を建設することになりました。1892年の開設以降、エリス島での審査を経てアメリカに入国した移民は1200万人を超えています。

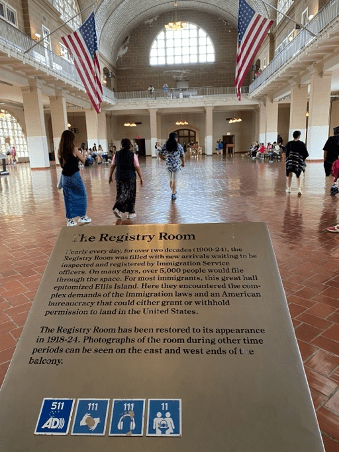

ニューヨークを目指すヨーロッパからの移住者は蒸気船でエリス島に到着しますが、一等または二等クラスの乗客は入国審査を免れた一方で、船底にある三等クラスの乗客は綿密な審査を経なければなりませんでした。書類に不備がなく健康な人々は3−5時間で上陸が認可されましたが、審査を受けた人々の20%がエリス島の施設に一時的に収容され、その半数が健康上の理由、残る半数が法的な理由だったと記録されています。前述の通り1200万人がエリス島経由で上陸を認められていますが、12万人が送還され、3500人がエリス島で亡くなったと言われています。当時の記録は今でも保存されており、データベースからオンラインでも家族のルーツをたどることができます。

(3段ベッドにトイレが一つの収容施設。移住希望者が殺到していた様子が伺われます)

第二次世界大戦後は各国にアメリカ大使館が設置され、そこで審査が行われるようになったため、エリス島での移民審査は1954年を最後に幕を閉じ、今では移民博物館として観光客に開かれています。

マクロの気づき— “In addition to the concerns about the shelter, we also want to make sure we’re treating people like human beings.” – City Council Member, Keith Powers

現在のニューヨーク市に目を転じてみると、2023年の推定人口は826万人で、アメリカの中で最も人口密度の高い市となっています。ニューヨーク市には5つのボロー(Borough)と呼ばれる行政区があり、最も人口が多い区がブルックリン(256万人)、続いてクイーンズ(225万人)、マンハッタン(160万人)、ブロンクス(136万人)、スタテン・アイランド(49万人)となっています。

そのニューヨーク市に現在、各国から「必要な書類を持たない移民」(undocumented immigrants)が殺到しています。彼らは亡命希望者または庇護希望者(asylum seekers)とも言われ、その数は65,000人を超えていると報告されています。こうした人々を最も多く受けている行政区は、2024年3月現在、マンハッタンとクイーンズで、それぞれ65,500人の38%、31%を受け入れています。彼らのニーズに見合うため、ニューヨーク市にはさまざまな機関が運営する216もの施設が緊急シェルターとして開設されています。こうした施設にはマンハッタンの高級地区にあるホテルも含まれ、筆者もミッドタウンにある4つのホテルを視察してきました。ニューヨーク市はホテル業界と”Sanctuary Hotel Program”として9億8000ドルの契約を結び、個室を確保できるため、主に子どものいる家族を対象に提供しています。この契約には負債に苦しみ業績不振となっているホテルが参加し、1日おきのハウスキーピング、タオル交換、各部屋からのゴミの回収も含まれているとのことです。筆者が訪れたホテルの出入り口では3人程度の警官が警備に当たっており、母親がベビーカーに子どもを乗せて出入りする様子が伺われました。ヒアリングでは、ホテル滞在には一人につき1日およそ200ドルの経費が必要で財政赤字になっていると聞きました。夏休みのかき入れ時に、高級地区の規模も大きなホテルに観光客でなく亡命希望者が滞在している様子は不思議なものでした。

(移住者親子が出入りする、ガードで固められたホテルの出入り口に隣接するカフェではコーヒを飲む一般人がおり、なんとも不思議な光景でした)

ニューヨーク市には、避難する権利(Right to Shelter)という法律があり、シェルター希望者には誰でも避難所を提供する義務があります。今後の分析が必要ですが、そのため、移民の受け入れに厳しい州からも亡命希望者が押し寄せているとのことです。日本政府は日本に移民はいないとするスタンスです。政治にはさまざまな思惑がありますが、ニューヨーク市議会議員キース・パワーズの「シェルターの課題だけでなく、人を人として扱う」という言葉に、大量の人々が国際移動を強いられる現況を人道危機として捉え、人道援助の本質に立ち返る必要性に気付きます。

ミクロの気づき— Helping others is part of our life.

今回の訪問では、ニューヨーク市のジャーナリストからも話を聞く機会がありました。アメリカというと個人主義というイメージが浮かぶかもしれません。しかし、彼女は、ニューヨークではレディ・ファーストも健在であり、次の人のためにドアをホールドすることは当然で、買い物でもあなたにはこれが似合うなどと他のお客さんが声をかけてくれ一緒に買い物をしている感覚があると述べていました。日本ではこうしたことが欠けているとも。

ニューヨーク市はいまだにバリアフリーの街とは言えません。筆者もニューヨークで子育てをしていた時、ベビーカーに子どもを乗せて地下鉄の入り口で人待ちをしていると、下まで運びましょうかと声をかけてもらうことがよくありました。ジェンダーの課題は繊細なところがありますが、確かにレディ・ファーストも日常でした。知らない人と一緒に買い物をしたり、寒い日に子どもに帽子を被せていないと怒られたこともあります。ニューヨークでの調査を終えて帰国し、品川駅の横断歩道を重い荷物を引きずりながら歩いていると、ふと荷物が軽くなりました。驚いて左を見ると、アメリカ人が何も言わずに荷物を持って歩いてくれていました。そういえばアメリカでは空港のバッゲージクレームや駅の階段でスーツケースを運んでくれる人が多かったことを思い出しました。

警官がずらりと並んで見守る前で、アフリカ系アメリカ人が他者に迷惑をかけないよう配慮しながらストリート・パフォーマンスを繰り広げていました。不思議な光景のタイムズスクエア。

日本はおもてなしの国、日本人はpoliteと外国人は認識しています。しかし、ニューヨークでの経験を振り返ると、日本では日本人同士でも知らない他者を助ける、声をかけることは少ないように感じます。アメリカは移民大国で人種や民族性はとてつもなく多様ですが、他者への距離が近いと感じます。日々の暮らしの中で小さな助け合いやコミュニケーションが自然にあると、自分たちがコミュニティの一員であること、孤立した存在でないことに気づけるのではないでしょうか。今回の調査から日本に向けた示唆を見出すには分析が必要ですが、国籍や民族性を問わず、知らない他者への人としての眼差しをもつことは、日々の暮らしの心地よさ、コミュニティづくりに繋がり、日本社会における共生や共創を前進させる第一歩ではないかと気づきます。

2024年8月

明石留美子

<引用>

City&State New York (2024) Where are Asylum-seekers living in New York City?

https://www.cityandstateny.com/policy/2024/03/where-are-asylum-seekers-living-new-york-city/395176/#:~:text=Manhattan%20and%20Queens%20are%20home,respectively%2C%20as%20of%20March%203.